2026年世界杯注定将成为足球史上划时代的一届赛事,除了首次由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办外,国际足联(FIFA)还宣布了一项重大改革:小组赛阶段将从传统的“四队一组”改为“三队一组”,这一变革旨在适应扩军至48支球队的规模,但也引发了关于竞技公平性、比赛观赏性和赛程合理性的广泛讨论,本文将深入分析这一赛制的设计逻辑、潜在影响以及球队与球迷可能面临的挑战。

赛制设计的背景与逻辑

2026年世界杯的扩军至48队,是FIFA推动足球全球化战略的关键一步,传统的“四队一组”模式(每组6场小组赛)在48队规模下会导致总场次激增(从64场增至80场),对主办国的场馆、交通和赛程安排提出更高要求。

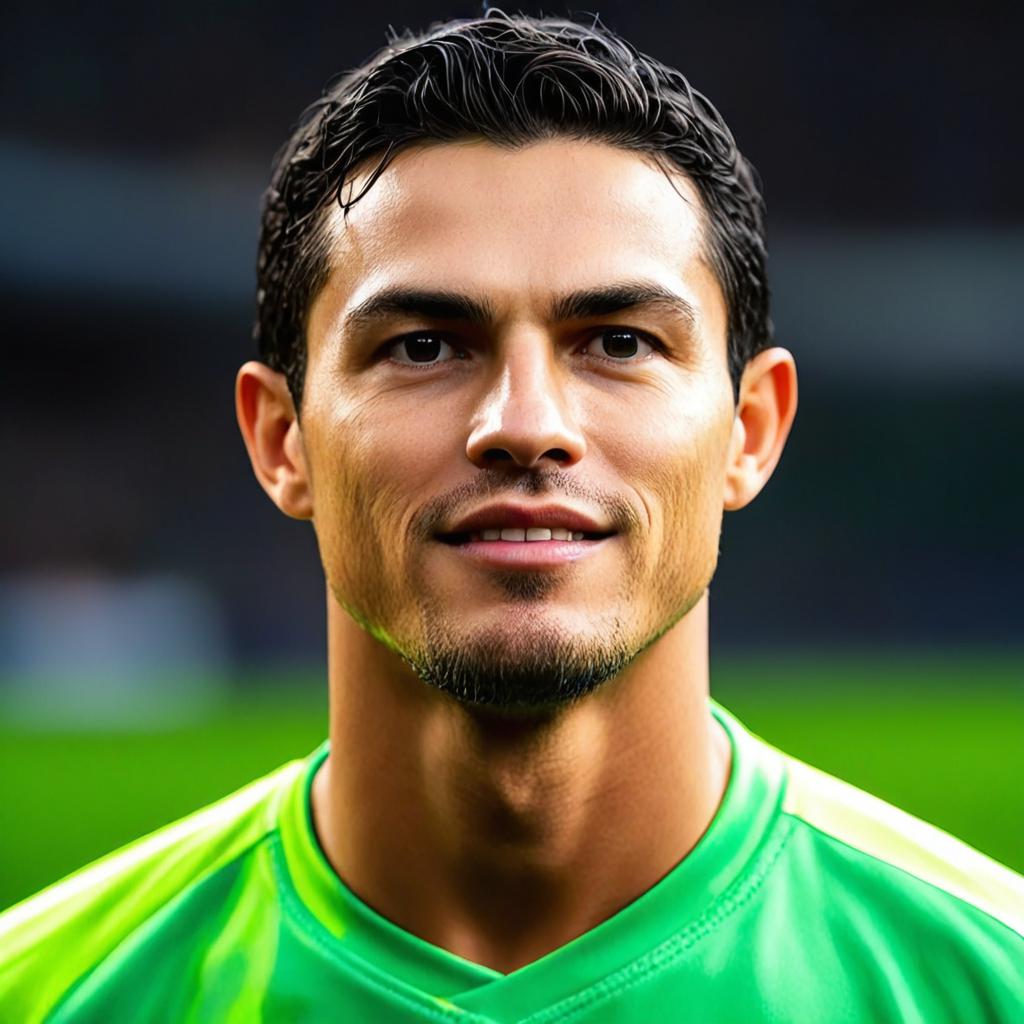

“三队一组”的解决方案将48队分为16个小组,每组仅需进行3场小组赛(每队2场),总场次降至72场,既控制了规模,又保留了更多国家参与的机会,FIFA强调这一赛制能减少“默契球”风险——传统四队组中,末轮常出现两队“携手出线”的消极局面,而三队组的竞争可能更为直接。

新赛制的潜在优势

-

提升小组赛悬念

每队仅有两场小组赛,容错率极低,一场失利可能直接导致出局,迫使球队从首战开始全力争胜,2022年世界杯上德国队因首战负于日本而陷入被动,而在新赛制中,这种风险将被放大。 -

减少冗余比赛

传统小组赛中,部分强弱分明的对决缺乏看点,三队组赛制压缩了低关注度比赛,使每场对决更具决定性。

-

平衡商业与竞技需求

72场的总场次介于传统64场和原计划80场之间,既满足转播商对内容的渴求,又避免过度消耗球员体能。

争议与挑战

尽管逻辑清晰,新赛制仍面临多重质疑:

-

公平性问题

- 轮空劣势:每组三队中,总有一队会在末轮轮空,若前两场结果已定,轮空球队可能面临“被默契球做掉”的风险,A队与B队若在末轮前已确定积分,可通过平局联手淘汰轮空的C队。

- 点球压力:FIFA规定小组赛若打平将直接进入点球大战,胜者积2分,败者1分,这一规则可能迫使球队在常规时间保守应战,反而降低观赏性。

-

赛程密集与球员负荷

部分球队若从小组出线,需在短时间内进行单场淘汰赛(如三天一赛),对体能恢复提出严峻考验,2022年世界杯已因冬季举办遭遇球员伤病潮,2026年夏季北美的高温可能加剧这一问题。 -

球迷体验的复杂性

小组赛阶段比赛减少,意味着部分球迷可能仅能看到主队两场比赛后便告别世界杯,出线规则(16个小组第一+部分成绩较好的第二晋级)的复杂性也可能降低观赛流畅度。

历史经验与对比

FIFA并非首次尝试三队组赛制,1982年世界杯曾采用“两阶段小组赛”,但第二轮三队组中出现了著名的“希洪丑闻”(西德与奥地利默契球淘汰阿尔及利亚),直接导致后续改革,此次FIFA试图通过规则修补(如引入点球决胜)规避历史问题,但效果仍需检验。

相比之下,欧洲杯24队“六组四队+部分第三名出线”的赛制更为成熟,但FIFA认为世界杯需要差异化设计以突出独特性。

球队的应对策略

- 战术调整:教练组需更注重开局状态,避免“慢热”;点球训练的重要性也将显著提升。

- 心理备战:短赛制下,球员抗压能力成为关键,2022年摩洛哥队凭借凝聚力创造历史,这种团队精神在2026年可能更具决定性。

变革中的足球未来

2026年世界杯的三队一组赛制,是FIFA在全球化、商业化和竞技公平性之间的一次大胆平衡,尽管存在风险,但它为足球运动提供了新的叙事可能——更激烈的竞争、更紧凑的剧情,以及更多“小国奇迹”的机会,正如国际足联主席因凡蒂诺所言:“变革不是为了颠覆传统,而是为了让世界杯始终代表足球的最高舞台。”

对于球迷而言,这一赛制或许意味着更少“垃圾时间”,更多“生死战”;对于球队,则是机遇与风险并存的未知战场,无论如何,2026年的绿茵盛宴,已注定载入史册。

(全文约1,050字)